ВЫСОКОЕ НЕБО. Антология русской поэзии: Осип МАНДЕЛЬШТАМ

Во внутренней тюрьме на Лубянке в мае 1934 года Мандельштам готовил себя к расстрелу. Его жена вспоминала, что на единственном свидании у него были безумные глаза, красные воспалённые веки и не было ремня в брюках. И ей, и ему было ясно, что после стихотворения о Сталине он обречён на гибель. Но резолюция была «Изолировать, но сохранить».

Написав это стихотворение, он испытывал нечто вроде катарсиса: ощущение близкой гибели и одновременно неминуемого будущего торжества, когда строки про «широкую грудь осетина» будут петь комсомольцы на улицах и делегаты неизвестно какого съезда в Большом театре.

Как ему могло прийти в голову читать людям эти самоубийственные стихи? Он читал их гостям у себя дома и будучи гостем в других домах. Он читал их даже в присутствии не очень хорошо знакомых или вовсе незнакомых людей, читал своим легким и высоким голосом, закидывая голову назад. Он прекрасно знал о стукачах, но читал в приступе вдохновения, потому что знал, что поэт — выше всего. Выше страха, выше тирана.

Высылки, ссылки и даже тюрьмы он не боялся, но расстрел вызывал у него ужас. Какие психотехники он использовал, какими самовнушениями примирял себя с мыслью о том, что в некий час к нему приблизится некто в форме с пустыми, ничего не выражающими глазами и просто и буднично, по инструкции, убьёт его? «Я к смерти готов», — сказал он Ахматовой в 1937 году, но есть сомнения, что человек вообще может быть к этому готов: его слова не исключали одышки, сердечной недостаточности, приступов паники, белых губ и жизни на грани безумия.

Во внутреннюю тюрьму на Лубянке он взял с собой томик Данте, но отказался брать его в камеру, когда узнал, что книги, попавшие в камеры, навсегда остаются в тюремной библиотеке. Не захотел для вечного изгнанника Данте участи вечного советского зэка.

Стихи Мандельштам вылепливал губами из небесного гула, сидя в своей обычной позе: поджав ноги и спиной опираясь о спинку кровати. Время он чувствовал и поэтому не нуждался в часах, которых не носил. В ссылке, в Чердыне, вот так же он сидел на кровати и ждал шести часов, когда должны прийти и убить его, а ещё искал в овраге труп Ахматовой.

Мандельштам был человек спонтанной откровенности, которая не оставляла его даже под страхом смертной казни. На вопрос следователя Шиварова, высокомерного болгарина, специализировавшегося на писателях и поэтах, зачем он написал стихи о Сталине, он отвечал, что больше всего на свете ненавидит фашизм, а на вопрос, как относится к советской власти, отвечал, что готов сотрудничать с любым советским учреждением, кроме ЧК.

В Мандельштаме была уникальная в страшные советские времена непосредственность поступка. Когда однажды знакомый журналист принёс ему подобранное письмо, с помощью которого он собирался разоблачить своего начальника, Мандельштам вырвал письмо из его рук и сжёг. В Воронеже, будучи ссыльным, он устроил скандал в библиотеке, обнаружив, что на выставке к столетию Пушкина из стихотворения Лермонтова выбросили строки «Но есть и божий суд, наперсники разврата! Есть грозный суд: он ждет; он недоступен звону злата, и мысли и дела он знает наперед» — и заставил их вернуть.

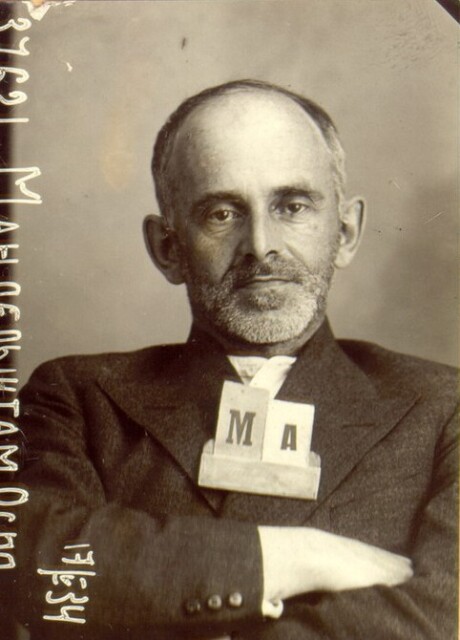

Было ли в этом рано начавшем стареть, лысеющем человеке с седой щетиной на щеках и оттопыренными ушами что-то детское? Сидеть на месте он не мог, был подвижен, сидя на кровати, часто подпрыгивал, стихи сочинял в движении, на улице, на бульваре, на ходу. Был общителен, все время готов к разговору, сочинив стихотворение, обязательно должен был кому-нибудь прочесть его. В Воронеже по ночам он ходил в типографию к ночным наборщикам и читал им стихи; они в ответ скидывались и покупали ему еду. Был обидчив — когда Ахматова долго не ехала к нему в Воронеж, засунул ее «Чётки» и «Белую стаю» в бельевую корзину. В нем была невероятная возбудимость и быстрая утомляемость, а это свойства ребёнка; и даже сердце у него было маленькое, детское.

Его бездомность, которую он принимал легко и без жалоб, непостижима для нас, привыкших, что у каждого есть своя квартира, своя комната, свой дом, свой диван. У Мандельштама, в годы гражданской войны ездившего в набитых солдатами поездах с корзинкой, запертой на замок, только однажды и очень кратко была своя квартира на пятом этаже ныне несуществующего дома, из которой его увели на Лубянку, а в остальном он был житель съемных углов и трущоб. Он прожил сорок восемь неполных лет, и за эти годы у него были десятки мест жительства. В Воронеже он за три года ссылки сменил пять обиталищ. В одной из квартир соседом был энкаведист, таскавший в его комнату живых мышей, грозя изжарить их на электроплитке.

Его нищета была рукотворной, в том смысле, что советские, партийные и литературные органы загоняли его в нищету, не давая ему работы. Пенсии, которую он получал «за заслуги перед русской литературой», его лишили в 1936 году. Человек, учившийся в Сорбонне и Гейдельберге и знавший три иностранных языка, держался редкими переводами, редкими публикациями и чудом возникавшими заработками. Когда писательский дом в Нащокинском переулке узнал, что его высылают в Чердынь, по квартирам пошёл сбор денег для ссыльного. Я специально приведу тут по возможности полный список тех, кто помогал Мандельштаму в годы, когда общение с ним было опасным для жизни, чтобы все мы знали, что люди в нашей стране не были окончательно уничтожены и не лишились совсем человеческих черт. Ахматова и Пастернак прислали ему в Воронеж по 500 рублей, Шкловский и Вишневский одну зиму тайно, через другие руки, передавали ему по сто рублей в месяц. Библиофил Харджиев продал раритет, первое издание символиста Коневского, чтобы помочь Мандельштаму. Помогали артист Яхонтов, актёр Михоэлс, писатель Катаев, переводчик Лозинский, художник Бруни, который однажды сунул Мандельштаму деньги в карман со словами: «Кому нужен этот проклятый режим!»

Но все равно у них с женой, «нищенкой-подругой», часто не было еды, яичница на обед и чай на ужин казались им почти что благополучной и сытой жизнью, а банка консервов — пиром. В Воронеже они, обессилев от беспросветной жизни, даже думали завести корову, чтобы она их кормила — одна из фантастических идей двух неунывающих и обречённых людей, над которой они сами смеялись.

Курить для него было важнее, чем есть. Молодой Лев Гумилёв однажды пошёл на улицу и продал там буханку хлеба, чтобы купить папиросы для Мандельштама.

У него была старая чёрная шуба из енота, которую он купил у нищего дьячка, и желтые сапоги, сшитые из чемоданной кожи. Брюки ему подарил Катаев, они были длинны ему, и он их все время подвертывал. Накопив денег, Осип и Надежда ходили на рынок и покупали то кастрюлю, то ведро, то сковородку, то керосинку — совсем без вещей не могли обходиться даже двое скитальцев. Лишней простыни не было — когда Наталья Штемпель приехала к ним в гости в Савёлово, спать им пришлось втроём на полу на одной простыне.

Кастрюли были нужны не только чтобы варить суп — после 1934 года его Надежда, которую он называл в письмах «моя жена, моя дочка, мой друг», прятала в них, а также в своих ботиках, стихи, чтобы не нашли при обыске. И зашивала в подушки. И заучивала наизусть.

Так начиналась операция спасения, растянувшаяся на несколько десятков лет. О спасении «Челюскина» гремели радио и газеты, а спасение стихов Мандельштама происходило в тайне и тишине. Сергей Рудаков, сын расстрелянного генерала и брат расстрелянного офицера, хранил архив, переданный ему Надеждой Мандельштам; после того, как в 1944 году он погиб в штрафном батальоне, архив перешёл к его жене. Наталья Штемпель, уходя из горящего Воронежа, взяла с собой перевязанную веревкой пачку бумаг — стихи того, кого она однажды поцеловала в лоб. Бездомная жена Мандельштама, спасавшаяся от гибели в занявшем почти всю ее жизнь бегстве по провинциальным городам Союза, хранила в памяти, в сундучке и в ботиках его стихи и прозу.

«Непризнанным братом, отщепенцем в народной семье» он был с 1923 года, когда его исключили из планов на издание. Он не впал от этого в депрессию, не замолчал и не лишился жизнелюбия. Веселый изгой, он все равно пел свою песенку щегла. Он пошёл на приём к главе советской цензуры Лебедеву-Полянскому, но тот оказался глух к его словам, а когда Мандельштам уходил, сказал ему вслед, что он подозрительный тип и его надо проверить. Рукопись «Разговоров о Данте» ему вернули из издательства без единого замечания, но с вопросительными знаками на полях. Ничем, кроме гибели в сжимающемся пространстве, это кончиться не могло. Поэт Балтрушайтис, в тридцатые годы посол Литвы в Москве, уговаривал его спасаться и предлагал литовское гражданство. Мандельштам начал собирать документы, но бросил: долго, хлопотно, скучно.

Шёл ли он к гибели осмысленно или обманывался надеждой, что все как-нибудь образуется? И то, и другое, а вернее, то одно, то другое. «Живи, пока можно, а там видно будет». Но приходит момент, когда будущее делается несомненным. «Однажды, проснувшись, я увидела, что он стоит, закинув голову и растопырив руки, у стены, в ногах у кровати. «Чего ты?» — спросила я. Он показал на распахнутое окно: «Не пора ли?.. Давай... Пока мы вместе». Я ответила: «Подождём», и он не стал спорить. Хорошо ли я сделала? От скольких мучений я бы избавила и его, и себя».

Поражают не нищета, которую он называл «роскошной», и не страдания, которыми эпоха снабдила всех в ней участвующих — поражает легкость, с какой Мандельштам шёл по жизни. Это была жизнь в разгар террора, жизнь, когда приютивший его в своей писательской квартире Шкловский ночью в одних трусах выбегал к двери и напряжённо слушал, на каком этаже остановится лифт, жизнь без удобств и без еды, но даже когда на еду были деньги, Мандельштам умудрялся купить на рынке на все деньги глиняных цветных уточек. Вокруг были чернозём и кровь, окраинные тёмные улицы без фонарей и сугробы, а он душой устремлялся поверх всей этой тьмы к голубому небу над Средиземным морем, к певучему звуку великого итальянца, к «холмам, синеющим в Тоскане».

Возбужденный и перевозбужденный, он метался по жизни, ругался в очередях и победоносно отбривал хама в трамвае, бегал по комнате, пил вино, подолгу говорил по телефону в коридоре коммунальной квартиры, в концертном зале вступал в разговор с незнакомыми людьми, не замечая, что они незнакомы, сходил с ума от желания дать пощечину Алексею Толстому, оскорблялся и убегал, когда не знали его стихов, грозился палкой, когда его считали поэтом прошлых времён и, стоя у окна в Доме Герцена, кричал вслед проходившему по двору писателю: «Вот идёт подлец!»

Уезжая в последний раз из Ленинграда, Мандельштам повесил свою котомку на вокзальную пальму и сказал: «Араб-кочевник в пустыне». Он ещё и шутил.

Ордер на его арест 1934 года размашисто подписал красным карандашом Агранов — тот самый, который отправил на казнь Гумилева. Агранов, убийца двух акмеистов (конечно, не только их, у него сотни жертв), как ни странно, пришёл к смерти на пол года раньше Мандельштама — один был расстрелян на подмосковной «Коммунарке», другой умер во Владивостокском пересыльном лагере.

В последнюю ночь на свободе, в домике санатория в Саматихе (Осип и Надежда жили в избушке-читальне), Мандельштам пытался объяснить жене, что в нем открывается новое зрение и понимание, а она упрекала его за неосторожность, за то, что чужих людей спрашивал об арестах. Так они и заснули, не закончив разговор. Потом она с криком проснулась от страшного сна. На рассвете в дверь постучали. Все остальное заняло двадцать минут. Бумаги сгрузили в мешок и забрали. В этих бумагах было около десяти новых стихотворений Мандельштама, которые его жена еще не успела выучить, и они навсегда исчезли, Лубянка их не отдала. В домиках в Саматихе, где когда-то был санаторий, ставший ловушкой для Мандельштама, теперь обнесённая высоким забором психбольница.

Есть воспоминания, где очевидец описал смерть Мандельштама в ледяной, нетопленой бане, в которой не было воды. Одежду забрали, чтобы прожарить от тифозных вшей, истощенных голых людей гурьбой и гуртом погнали из помещения в помещение. Мандельштам упал. Как положено, трупу «прокатали пальчики», сличая отпечатки с теми, что были сделаны в Бутырской тюрьме, и отнесли на задворки лагеря, в штабель окаменелых трупов. Посмертные документы отдают безумием. «з/к Мендельштам находился на излечении с 26/XII. Скончался 27/XII в 12 ч. 30 м. При осмотре трупа оказалось, что на левой руке в нижней трети плеча имеется родинка. 27/XII.38».

—

БРАТСКАЯ МОГИЛА

Нарбут, Владимир, поэт, друг Мандельштама, один из шести акмеистов — расстрелян в лагере на Колыме в 1938.

Лифшиц, Бенедикт, поэт, друг Мандельштама — расстрелян в Ленинграде в 1938.

Моргулис, Александр, поэт и переводчик, друг Мандельштама — умер в лагере в 1938.

Яхонтов, Владимир, артист, друг Мандельштама — покончил самоубийством в 1945.

Шиваров, Николай, следователь, вёл дело Мандельштама в 1934 году — покончил самоубийством в лагере в 1939.

Ставский, Владимир, генеральный секретарь союза писателей, написал донос на Мандельштама и способствовал его аресту в 1938 — погиб на войне в 1943.

Стойчев Степан, руководитель Воронежского отделения союза писателей, организовал доклад Мандельштама с целью выявить его отношение к прошлому, написал письмо-донос на Мандельштама — расстрелян в 1938.

Ваксель, Ольга, в которую Мандельштам был влюблён — покончила самоубийством в 1932 году.

Клычков, Сергей, писатель, друг Мандельштама — расстрелян в 1938.

Васильев, Павел, поэт, знакомый Мандельштама — расстрелян в 1937.

Бухарин, Николай, деятель компартии, многократно помогал Мандельштаму в разных ситуациях — казнен в 1938.

Алексей Поликовский

——

О небо, небо, ты мне будешь сниться.

Не может быть, чтоб ты совсем ослепло.

И день сгорел, как белая страница —

Немного дыма и немного пепла.

Осип Мандельштам

От вторника и до субботы

Одна неделя пролегла.

О, длительные перелеты

Семь тысяч вёрст — одна стрела.

И ласточки, когда летели

В Египет водяным путём,

Семь тысяч вёрст они висели,

Не зачерпнув воды крылом.

Осип Мандельштам

Еще не умер ты, еще ты не один,

Покуда с нищенкой-подругой

Ты наслаждаешься величием равнин

И мглой, и холодом, и вьюгой.

В роскошной бедности, в могучей нищете

Живи спокоен и утешен.

Благословенны дни и ночи те,

И сладкогласный труд безгрешен.

Несчастлив тот, кого, как тень его,

Пугает лай и ветер косит,

И беден тот, кто сам полуживой

У тени милостыню просит.

Осип Мандельштам

За гремучую доблесть грядущих веков,

За высокое племя людей —

Я лишился и чаши на пире отцов,

И веселья, и чести своей.

Мне на плечи кидается век-волкодав,

Но не волк я по крови своей:

Запихай меня лучше, как шапку, в рукав

Жаркой шубы сибирских степей.

Чтоб не видеть ни труса, ни хлипкой грязцы,

Ни кровавых костей в колесе;

Чтоб сияли всю ночь голубые песцы

Мне в своей первобытной красе.

Уведи меня в ночь, где течет Енисей

И сосна до звёзды достает,

Потому что не волк я по крови своей

И меня только равный убьет.

Осип Мандельштам