[Markdown]

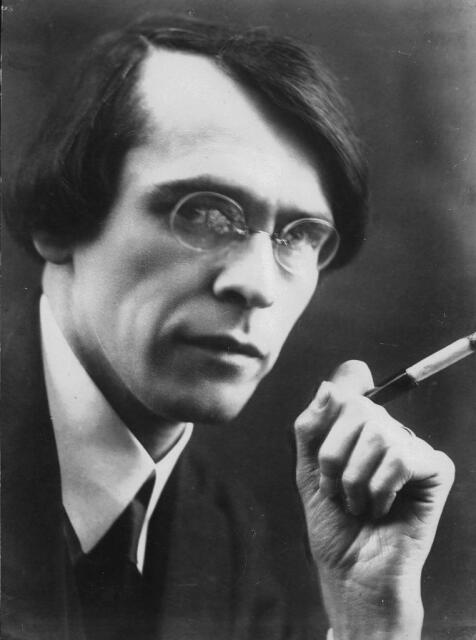

ВЫСОКОЕ НЕБО. Антология русской поэзии: Владислав ХОДАСЕВИЧ

Пенсне Ходасевича сияло пронзительно. Как он этого добивался? Мыл стекла водой, тёр бархоткой, полировал тщательно? Холодным светом сияло это пенсне.

А может быть, оно оттого так сияло, что взгляд из-за стёкол был холодный, скептичный, иногда презрительный. Сам он назвал свои глаза «глазами змеи».

«Взгляд настойчивый и упорный, как будто скрипучий» (художник В. Милашевский).

Холодный, иронический, скептический дух жил в тонком, худом, слабом с рождения теле.

В предреволюционной молодости он пил, играл в карты и по богемному голодал: одна булка на два дня. Такая жизнь была ему милее буржуазной сытости, которую он ненавидел. После революции булка стала мечтой: он опять голодал, теперь вместе со всеми, и в дыме буржуйки читал свои стихи прекрасным любителям прекрасного, одетым в рванье и обноски.

Он читал им стихи, и они забывали поставленные сушиться на печку валенки. Он замечал это и гордился этим.

Иногда строка постигала его на улице, и тогда он клал листок бумаги на спину жены и записывал ее.

Он часто болел многими болезнями сразу. Фурункулез (121 фурункул одновременно) и экзема мучили его. Туберкулёз позвоночника лечили, заковывая в гипс. Худой, больной, он в голодной Москве шёл на рынок продавать пайковую селедку, а в голодном Петербурге по льду таскал мешки с треской. В Москве он с женой и ее сыном жил в полуподвальной комнате, из которой было пробито окно в кухню, чтобы оттуда шло тепло. И оно шло, в комнате было плюс пять.

Ещё один способ греться был — топить комнату самоваром.

А когда в полукруглой комнате Дома Искусств в Петербурге, куда они переехали, удавалось натопить до плюс девяти — это было счастье. В основном потому, что дрова бесплатные.

К физической слабости, присущей ему от рождения, добавлялась слабость от голода. «Продали все решительно, что только можно было продать. Съедаем втроем в день фунта 2 хлеба и фунтов 5 картофелю (или кашу). Но — странное дело! — так тихо здесь в городе, такие пустынные, ясные вечера, так прекрасен сейчас Петербург, что отчего-то живется легко. Только слабость ужасная, у всех троих».

Горло его было запеленуто в два платка, чёрный и белый.

Огромная, косая, в пол лица челка закрывала на его лбу непроходящую экзему, которой, как он считал, Бог отмечает Каина.

В 1922 году, лёжа больной в постели, в тоске и депрессии, на грани нервного срыва, он думал, что выбрать: покинуть Россию или покончить самоубийством? Россию Ходасевич покинул не из-за революции, не из-за голода, не из-за трудности жизни, которые он готов был выносить, а из-за отступления революции от самой себя, то есть из-за нэпа. Снова торгаши взяли верх. Он уехал со своим главным сокровищем — восьмью томами собрания сочинений Пушкина. В Берлине он жил в дешевых пансионах и посещал затрапезные пивные, куда ближе к ночи набивался сброд в котелках и без. В Париже он редко выходил из дома, а дома почти все время лежал. И все время курил.

У него был портсигар и отцовские золотые часы с ключиком. Все остальное его имущество — книги.

Он был человек книг, книжного мира, книжной жизни, и это его спасало и губило. Всю жизнь он писал для газет и журналов, писал для денег и для хлеба. Подписывать все это своей фамилией было не обязательно, он ставил выдуманные или вообще буквы: Ф.М., Г.Р.

Ходасевич был человеком ночи, то есть жил преимущественно по ночам. Голод, слабость и ночной образ жизни были причиной тому, что лицо у него было зеленое, зеленоватое, желтое, зеленоватое с коричневым отливом. В молодости в Петербурге он ночи проводил в игорных домах и притонах. В Париже спал пол дня, вечерами раскладывал пасьянсы, а за письменный стол садился в полночь. И писал до утра.

Когда он родился, кормилицы отказывались брать его: «Слабый он. Все равно умрет. Не удержится душа в теле». Действительно плохо держалась. Однажды в Москве, в комнате с желтыми обоями и посмертной маской Пушкина на стене, душа его вышла из тела и увидела тело оставленным на диване, пустым, как бывают пусты бутылка или ботинки. А когда вернулась, в теле ей было неудобно, тело жало.

Ходасевич знал, что есть другой мир. Но какой? Бесконечная неизвестность. Перед смертью, в парижской больнице, он тосковал и мучился оттого, что не знал, куда попадёт, что там. Как больно оттого, что там он ничего не будет знать о тех, кого любит и оставляет здесь.

Его кот, Мурр, которому он посвятил оду, уже ждал его в этой бесконечной неизвестности. Другой его кот, Наль, оставался здесь. Кот-сирота. Судьба его мне неизвестна.

За исключением ранних своих лет, Ходасевич всю жизнь жил в тесноте, неуюте, бедности, холоде, нищете, болезни. В Париже денег у него не было даже на лекарства. И на врача денег не было, русский доктор Голованов лечил его бесплатно. Тишины, которая подобает умственному труду, тоже не было. Он писал свои стихи при чужих людях, под звуки их разговоров, писал под крышей парижской пятиэтажки над шумной шахтой двора, в стуке хлопающих дверей, орущих радиоприемников, криков из-за стен. Больной, тоскливый, ужасный, невыносимый в своём уродстве мир тупо и немо валился в его стихи и только там обретал свой голос.

Алексей Поликовский

Фото Петра Шумова

——

Перешагни, перескачи,

Перелети, пере- что хочешь -

Но вырвись: камнем из пращи,

Звездой, сорвавшейся в ночи...

Сам затерял - теперь ищи...

Бог знает, что себе бормочешь,

Ища пенсне или ключи.

Владислав Ходасевич

Пробочка над крепким йодом!

Как ты скоро перетлела!

Так вот и душа незримо

Жжет и разъедает тело.

Владислав Ходасевич