[Markdown]

ВЫСОКОЕ НЕБО. Антология русской поэзии: Афанасий ФЕТ

Немецкий он выучил раньше русского. В семь лет, ночью, накрывшись одеялом с головой, мальчик Афанасий перелагал немецкие детские стихи на русский. Но перевод не мог записать, ибо не умел ещё писать. Поэтому бежал в спальню матери, сам зажигал свечу, и она в ее колеблющемся свете карандашом на клочке бумаги записывала первые стихи маленького поэта.

Дворовая женщина Прасковья рассказывала ему сказки, и неописуемым блаженством наполняла его душу копия картины Рафаэля «Святое семейство». Он молился на неё.

Быт помещичий вошёл в его кровь, плоть и память. В то время провинциальные помещицы спорили друг с другом качеством своих соленых огурцов. Ужин подавали на зеленом конопляном масле. Гольцов, выловленных в реке, пускали плавать в молоко, чтобы жирнее были. Бывавший в доме в гостях купец Иноземцев пиво пропускал через усы, фильтруя из стакана мух. Лихость в людях была необычайная. Крепостные плясуны плясали так, что у сапогов отлетали подошвы. Один из предков Фета ездил на лошади, кованой серебром, другой кинжалом убил волка. Память у него была такая, что и через много десятилетий он помнил все семь имён внуков соседской старушки.

Мценские места, где он вырос, были богаты на зайцев и перепелов. Любопытные зайцы сами выбегали из лесу посмотреть на проезжих. Взять пятьдесят перепелов за одну охоту было делом обычным. Перепелов, посолив, клали в бочки с топленым маслом. Так они сохранялись целый год. Став взрослым, он верхом переезжал из Мценского уезда в Чернский, где жил Николай Толстой, а там дальше и до Льва и его Ясной Поляны недалеко. И до Спасского, где жил Тургенев, тоже близко. Как хороши эти верховые путешествия по полям срединной России. «И лошади и души наши скорее требовали сдерживания, чем принуждения». ###С детства он был охотник. Сначала ловил птиц в искусно поставленные ловушки, сети и силки; потом с двустволкой и псом Трезором ездил по мценским и орловским лесам, стреляя куропаток и обедая чёрным хлебом и сливками. Офицером научился подманивать рябчиков, играя на дудочке; первого убитого из ружья рябчика схватил и поцеловал, так был рад. Убитых тетеревов потрошили прямо в поле и для сохранности набивали хвоей. Тринадцать лет прослужив в армии, Фет ни разу не был в бою и ни разу не выстрелил в человека, зато убивал зайцев и вальдшнепов из своей двустволки, которую однажды одолжил у него для зимней охоты на поднятую из берлоги медведицу Лев Толстой. Медведица чуть не убила Толстого, и он со стыдом воскликнул: «Что скажет Фет!»

А Фет в гарях — это сгоревшие леса — охотился с Тургеневым на тетеревов. Их накрыл дождь. Они сели под березу и через минуту их парусиновые сюртуки были мокрыми насквозь.«Мы достали из ягдташей хлеба, соли, жареных цыплят и свежих огурцов и, предварительно пропустив по серебряному стаканчику хереса, принялись закусывать под проливным дождем».

Студентом он писал стихи в желтую тетрадку. Однажды на крыльце погодинского дома он столкнулся с Гоголем и навсегда запомнил его горбатый нос и светло-русые усы. После университета вступил в армию из чисто-практического соображения: хотел дослужиться до полковника и получить потомственное дворянство. Там его научили маршировать с ружьем. Трудно представить себе лирического поэта Фета в медной кирасе и сияющей медной каске, но приходится: он служил в кирасирах, а из кирасир перешёл в гвардейский уланский полк. Средств больших не имел и, вынося большую физическую нагрузку, несколько месяцев питался тремя булками и тремя крынками молока в день.

Когда Тургенев устраивал званые обеды на двенадцать персон, когда Некрасов занимался издательским бизнесом и ночами играл в карты, уланский офицер Фет в солдатской шинели, промокший до белья, носился на санках по балтийскому побережью, развозя пакеты с приказами.

По его стихам нельзя ничего сказать о его жизни. Вернее, у него две жизни: внешняя и внутренняя, и они не сливаются, не совпадают. Невозможно догадаться, что безмятежные стихотворения о море написаны офицером, спавшем с пистолетами Лепажа над головой в ожидании английского десанта. В то время, как других трясло лихорадочное возбуждение войны, Фет задумчиво смотрел на северное сияние над морем и приходил к выводу, что небо, море и сияние «есть произведение пары горизонтально расположенных глаз». И от скорби по поводу смерти императора Николая I устойчиво и равномерно переходил к застолью с кулебякой.

Ох, эта кулебяка! Ох, русские пиры с мочениями и вареньями! Уйдя в отставку, Фет поехал по Европе и тут же проголодался. «Не могу не сказать, что наш брат русский, внезапно вступающий в домашнюю жизнь немцев, а тем более французов, приходит в изумление перед малым количеством питания, представляемого их завтраками и обедами. У нас если появится наваристый борщ или щи с хорошим куском говядины, да затем гречневая каша с маслом или с подливкой, то усердно отнесшийся к этим двум блюдам не захочет ничего остального; тогда как обед в замке Куртавнель состоял из французского бульона, слабого до бесчувствия, за которым вторым блюдом являлся небольшой мясной пирожок, какие у нас подаются к супу; третьим блюдом являлись вареные бобы с художественно нарезанными ломтиками светившейся насквозь ветчины; последним блюдом являлись блинчики или яичница с вареньем на небольшом плафоне».

Какая подробность описания, какое чувство, какое плохо сдерживаемое раздражение на плафоны да маленькие пирожки. В Европе Фет с раздражением пил шампанское «Мума», потому что лучшего не достать, а знаменитое Lacrima Cristi находил хуже шипучего «Донского». Итальянские окна он завешивал одеялами, чтобы сидеть днём при свете свечей. Холод в Неаполе доводил его до тоски по родине. «Надя, — сказал я, едва не плача от холода, — долго ли нам так мучиться под благорастворенным небом Неаполя? Нельзя ли бежать к голландским печам в Россию?» И Фет бежал в Россию со всех ног и заранее во Франкфурте купил шубу.

Он, ездивший по Франции на дилижансах и по Италии на ослах, ненавидел начинавшийся тогда туризм. «Самое ненавистное для меня в жизни — это передвижение моего тела с места на место, и поэтому наиболее уныние наводящими словами для меня всегда были: гулять, кататься, ехать».

То ли дело проснуться зимним утром в жарко натопленном московском доме и пить кофе. Пить кофе Фет мог в любое время дня и ночи. Он был кофеман. Но говорил не кофе, как мы, а «кофий», «выпить кофею».

У него была удивительная память на стихи, но не меньшая на цены. Через десятилетия после того, как он молодым человеком начинал службу в кирасирском полку в маленьком украинском городке, он безошибочно помнил, что «отборная говядина стоила 3 коп. фунт, курица 10 коп., десяток яиц 5 коп., воловий воз громадных раков 1 1/2 руб». Хозяйственные и бытовые детали он запоминал на всю жизнь. Его воспоминания наполнены описаниями десятков домов с точным расположением дверей, крылец и комнат (хоть делай план) и имений с указанием, где сады, где пруды, а где винокуренный завод.

Его сослуживцы знали его практичность, поэтому в армии он все время занимался провиантом: доставлял говядину, вино, ростбиф. На собственную свадьбу фрак покупать не стал, чтобы не тратиться, был в полной уланской форме. В нем был, как говорил его друг Василий Боткин, «практический смысл». И для Толстого, который называл его то Фетушка, то Фетенька, то душенька, то дяденька, он был «здраво смотрящий на жизнь человек». Для экономии средств этот здравый человек вытачивал пуговки и иногда дарил их друзьям.

В Москве он жить не мог по недостатку средств, редакции за стихи платили мало. В своё имение Степановку он из Москвы привёз мебель, рояль и дубовый паркет. Когда плотники сняли крышу для ремонта, он застлал потолок войлоком и засыпал пеплом, чтобы в комнаты не текло. С тех пор он стал помещиком, то есть человеком, которого более волновало, что его корова забодала его же лошадь, чем журнальные споры. Когда Тургенев и Толстой в спорах о политике доходили чуть ли не до оскорблений, Фет шил темно-вишневый халат на вате. Когда на званом обеде московских литераторов, где обсуждался выкуп крестьянских усадеб, к Фету подошёл Катков и сказал, что его пером надо бы проиллюстрировать великое событие, Фет «не отвечал ни слова, не чувствуя в себе никаких сил иллюстрировать какие бы то ни было события. Я никогда не мог понять, чтобы искусство интересовалось чем либо помимо красоты».

Взгляды у него были самые дремучие. Чернышевского и демократов он считал чем-то вроде «пятой колонны». Призыв Каткова бить поляков нашёл одобрение в его душе. Тургенев ласково и любя называл его «закоренелый и остервенелый крепостник, консерватор и поручик старинного закала».

Как через все эти и им подобные бытовые подробности его жизни, через все его ежедневные заботы о зерне и сене, о посеве и молотьбе, о ценах и продажах, о разверстании с крестьянами и укосе клевера, просачивается и поднимается его поэзия? Как прижимистый хозяин, выменявший у Льва Толстого сеялку на жеребчика, умевший сторговать лес, отсудить мельницу и выгодно нанять рабочих, мог одновременно быть поэтом, в строках которого весь мир предстает свежим и чистым, словно умытым божественным дождём? Как бородатый толстяк, ездивший в тарантасе со складным самоваром, любитель выпить Редерера и кофе, ненавистник всего молодого и свободного, называвший «Современник» «красным», а своего осла Некрасовым, почитатель старого уклада и враг всяческих перемен, полевавший в московский университет, мог быть одновременно столь тонко чувствителен к краскам неба и ощущениям жизни? Как?

В огромном томе его воспоминаний очень мало о том, что было его предназначением — о поэзии. О собаках и лошадях, об охоте и еде многократно больше. О поэте Фете Фет-помещик рассказывать не захотел. Возможно, он и сам не знал истоков поэзии в своей душе, не знал, откуда она к нему приходит и зачем. Поэзия живет сама по себе, она чистым облаком висит над этим полным бородатым человеком, над его лысиной, над его практически рассуждающей здравой головой. Поэзия это другой мир, неиспачканный людьми, незамусоренный их делами и желаниями. Все тут, в этом ангельском мире душ и чистейших природных явлений, так нежно и так тонко. И поэтому об этом лучше промолчать.

Алексей Поликовский

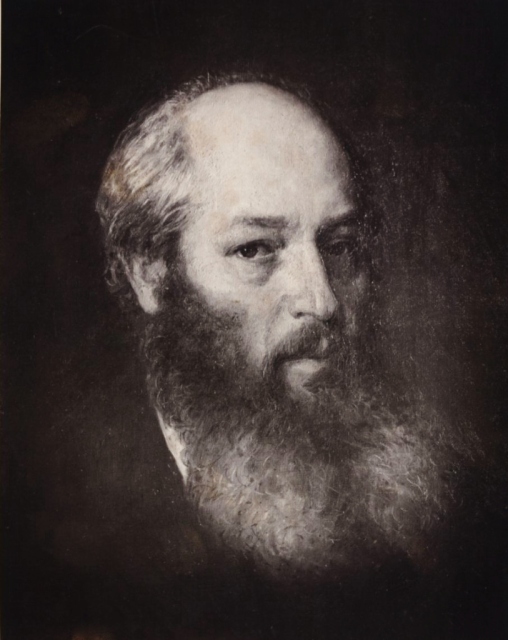

Живопись: Афанасий Фет, портрет работы неизвестного художника, 1892 или ранее

——

Чудная картина,

Как ты мне родна:

Белая равнина,

Полная луна,

Свет небес высоких,

И блестящий снег,

И саней далеких.

Одинокий бег.

Афанасий Фет