‘De hija a madre, de madre a hija’: el hilo maternofilial que teje la vida y la obra de Carmen Martín Gaite

Se publican por primera vez en un mismo libro —y en el año en el que se celebra su centenario— dos textos poco conocidos que la autora escribió después de las muertes de su madre y de su hija Tenía 18 años, talento y le gustaban los excesos: de cómo Françoise Sagan dio voz a su generación con 'Buenos días, tristeza'

Las relaciones familiares, con el centro puesto en los personajes femeninos, son uno de los ejes de la narrativa de

Carmen Martín Gaite (Salamanca, 1925-Madrid, 2000). Obras como

Entre visillos (1958),

Las ataduras (1960),

Irse de casa (1998) o

Los parentescos (2001) exploran los nudos del inagotable universo afectivo doméstico, en ocasiones con un trasfondo autobiográfico. Esos malabarismos entre la narración de sus vivencias y la fabulación literaria son otro de sus rasgos, como un diálogo interminable entre la vida y la obra de una escritora que halló en la palabra un medio para canalizar las experiencias cotidianas.

Y para ella no hubo experiencia más traumática que la pérdida. En 1978, la de su madre, María Gaite Veloso, a la que estaba muy unida. Dos años después, escribió

De tu ventana a la mía (1982), una especie de carta, entre la memoria y el tamiz literario del sueño, que repasa aquello que las une. La autora también estuvo muy unida a su hija, Marta Sánchez Martín, que murió en 1985, víctima de la heroína, a los 29 años; un adiós imposible de superar. Meses después, en un cuaderno que había comprado para Marta, redactó

El otoño de Poughkeepsie (1985), un singular cuento autobiográfico en el que, sin referencias explícitas, hace presente su ausencia.

Estos escritos, que hasta el momento se habían presentado de forma dispersa, dentro de otras obras, aparecen por primera vez en un mismo libro,

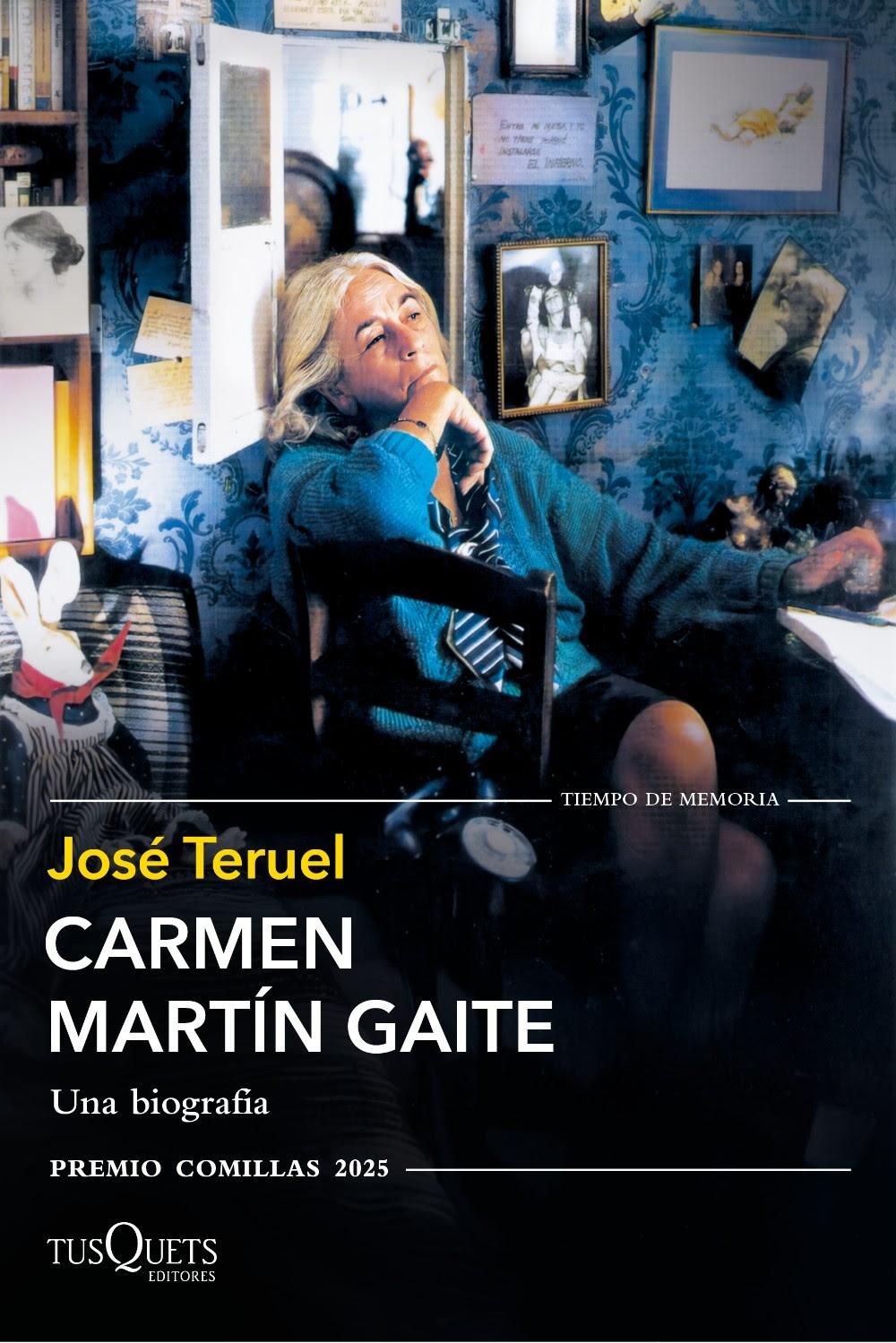

De hija a madre, de madre a hija (Siruela, 2025), editado por José Teruel, profesor honorario de literatura española de la Universidad Autónoma de Madrid y último ganador del Premio Comillas por una biografía de la escritora (

Carmen Martín Gaite. Una biografía, Tusquets, 2025). Esta decisión de unir dos piezas

a priori independientes establece un nuevo nexo en el mapa literario de Martín Gaite; ofrece la posibilidad de abrir una puerta, enriquecer el diálogo maternofilial de su obra y ponerlo en relación con su vida, con su persona.

El libro está conectado por dos pérdidas, que dejaron a la autora huérfana y lo que se ha bautizado como “

huérfila”, para denominar a los progenitores que han perdido a un hijo. El primer texto iba a formar parte de un proyecto de memorias más grande, que al final no llevó a cabo; y solo se publicó por primera vez como apéndice del ensayo

Desde la ventana. Enfoque femenino de la literatura española (1987). El segundo, en cambio, no lo quiso publicar en vida y quedó incluido en los

Cuadernos para todo –esos

artefactos inclasificables entre el apunte, el collage, la invención y la reflexión íntima–, porque le parecía “inmoral” hacer literatura con la muerte de un hijo, como explica José Teruel, y no vio la luz hasta 2002. Más tarde, en 2019, cerró la recopilación de

Todos los cuentos.

La herencia materna

El título,

De tu ventana a la mía, da una pista importante de la impronta que la madre ejerció en la concepción del hecho literario de Martín Gaite: esa idea, omnipresente en su narrativa y su no ficción, de que las mujeres se asoman al mundo, y por extensión a la escritura, desde la distancia de una ventana, de una habitación o de la cocina, símbolo de no poder exprimir la existencia con la misma libertad que un hombre, pero también símbolo de curiosidad, capacidad de observación y atención al detalle cotidiano, que a menudo se revela providencial. Es un poco como aquello de mirar “entre visillos”, a hurtadillas, sin llegar a comprenderlo todo, pero con un interés genuino.

Cerca de una ventana se sentaba María Gaite para coser o leer, “aquel punto del cuarto de estar era el ancla, era el centro de la casa”, y su hija se unía a ella mientras hacía los deberes. Más adelante, la autora hizo lo propio con su escritorio: solía escribir bajo una ventana, como la que le muestra Nueva York mientras escribe este texto, donde acude como profesora invitada. “Nadie puede enjaular los ojos de una mujer que se acerca a una ventana, ni prohibirles que surquen el mundo hasta con fines ignotos”, escribe en estas páginas, que parten de un sueño con su madre para relatar estos recuerdos que la conectan con ella, porque de algún modo los hace pervivir más allá de la muerte.

La otra huella que le dejó su madre fue la costura, también en un sentido más simbólico que literal: “Me decía que era cuestión de paciencia”, rememora de cuando le enseñaba a coser, una cualidad asimismo imprescindible para escribir; ambas expresiones creativas requieren meticulosidad y tiempo para encajar cada punto, cada palabra, hasta componer un tejido, un texto. La idea del “hilo” como eje literario –de su propia obra y del diálogo con la de los demás– es otra clave; las metáforas del universo doméstico se trasladan de este modo a la creación literaria, además de en el mencionado ensayo, hasta constituir una característica esencial de la narrativa de la autora.

La evocación de la madre, si bien surge desde el afecto, desde la memoria sentimental, queda doblegada a la influencia literaria al trasladarse al escrito, como si Martín Gaite sintiera cierto pudor a la hora de escribir por escribir sobre sí misma o sobre su familia, como si tuviera que vertebrarlo todo al hecho literario. O, más bien, se trata de instinto, de la reacción inevitable de quien ha hecho de la literatura una parte integral de su vida. De ahí que vida y obra, aunque no escribiera unas memorias como tales, se mezclen de forma constante en sus libros, sobre todo en títulos como

El cuarto de atrás (1978), que era nada menos que el preferido de su madre, según cuenta el editor.

La ausencia omnipresente

El otoño de Pughkeepsie también tiene sus raíces en Nueva York, aunque a diferencia del primero no nace de una alusión explícita a su hija, sino que se lee como una crónica-relato de su estancia en esa tierra extranjera en el primer otoño –una época que siempre fue importante para Martín Gaite– sin Marta. La autora describe la habitación donde se instala, el apartamento, y en la ausencia insinúa de manera velada el peso de la pérdida inconsolable: “Estoy sola, más sola de lo que he estado nunca en mi vida, rodeada de silencio, de muebles desconocidos”.

Nueva York le permite poner distancia, pero también subraya, como ciudad de paso, lo que no está ahí. Con su perspicacia habitual, la autora expresa, a través de los objetos, la ausencia de Marta, la hace presente a través de lo invisible. El cuaderno donde escribe lo compró allí, para ella, pero su hija apenas llegó a estrenarlo. El soporte material le da una nueva conexión con ella, al tiempo que le otorga libertad creativa total: “Gracias a que no me he propuesto escribir un diario puedo volver a este cuaderno de forma gratuita y placentera, sin el agobio de no haber anotado a su tiempo tal cosa o la otra”.

El cuaderno también le da un límite, una fecha de conclusión: el texto termina cuando se acaban las páginas. Puede entenderse como un pretexto para no hurgar más; y, a la vez, como una forma de espolearse a continuar, a no quedarse anclada en esta meditación y proseguir con el resto de sus proyectos; entre ellos,

Caperucita en Manhattan (1990), también muy ligado a Marta: la libertad de la protagonista, su irrupción en la vida sin miedo, se equipara a la que ella le quiso transmitir a su hija. En la composición del texto influyó asimismo la lectura de

Una pena en observación, el magistral libro de C. S. Lewis sobre la pérdida de su esposa, que Martín Gaite tradujo al castellano.

Desde la herida

Sobre la cultura del país que la acoge, reflexiona: “Aquí en Norteamérica es bien sabido que todos los disturbios del alma transcurren en sordina, son un tema tabú, excepto para tratarlos en los libros o confesárselos al psiquiatra”. De hecho, ella hace algo semejante: estas páginas parecen una confesión personal, de su puño y letra, con nombres de gente y lugares; ahora bien, nadie mejor que ella conocía la inexactitud inevitable de cualquier tentativa de trasladar la realidad al papel. Además, lo mezcla de nuevo con sueños, que son como sugerencias de significados, encabalgamientos al universo de la metáfora, de la sugerencia, de lo incierto.

De hija a madre, de madre a hija, este libro tan íntimo que Siruela ha tenido el acierto de vestir de violeta –color del misterio, la espiritualidad, lo femenino; también color del alivio de duelo; y por último símbolo del feminismo, de la sororidad–, es una ventana, como diría la autora, a la Martín Gaite más vulnerable, esa que escribe desde la herida, aunque no por ello es menos aguda o diestra en sus aptitudes literarias. A pesar de

su nutrido círculo de amistades, de su carácter abierto y cercano, fue muy celosa de su intimidad, sobre todo en lo relativo a su hija, por lo que estos dos textos pueden leerse como un aporte excepcional a su obra, excepcionales por lo insólito y por lo brillante.

Muchos escritores, en algún momento, canalizaron las experiencias dolorosas mediante la literatura, algunos de manera encubierta, en una novela, y otros desde la no ficción pura, en memorias o meditaciones sobre el duelo. Estas dos piezas se sitúan en un término medio: parecen recuerdos transparentes pero los recubre el velo, la máscara de la imaginación literaria que la autora tenía incrustada en el ADN. Lo que cuenta, en fin, es que el resultado valga la pena. Y es que, como decía Isak Dinesen (el pseudónimo de la escritora Karen Blixen): “Todas las penas pueden soportarse si se meten en una historia o se cuenta una historia acerca de ellas”.